¿Por qué el día tiene 24 horas?

Newsletter #107 – 2025/03/11

Este artículo forma parte de una trilogía sobre el tiempo. Aquí puedes consultar todas las partes:

Buen miércoles a todos,

El pasado sábado me desperté a las 7:40 de la mañana. Habrá a quien le parezca temprano y a quien le parezca tarde, pero suele ser la hora a la que me despierto todos los días de la semana. Llegas a una edad en la que el reloj biológico se vuelve brutalmente consistente, tengas el sueño que tengas. Me puse a preparar la comida a las 12:101 y a las 13:00 ya había terminado de comer2. A casi todos los españoles les parecerá pronto, pero los muchos años que me pasé viajando me acostumbraron a comer a una hora civilizada.

Había quedado para tomar algo a las 18:30 con una amiga y, aunque tuve la desfachatez de llegar cinco minutos tarde3, también tuve la decencia de avisar con media hora que llegaría esos cinco minutos tarde. Una cosa llevó a la otra, y hasta las 22:40 no llegué a casa. Me entretuve un rato, no tengo claro con qué, y sobre las 23:50 me metí en la cama, justo 10 minutos antes de que se terminara el día.

Ni 10, ni 20, ni 42. El día está dividido justo en 24 horas. Un número que tenemos interiorizado perfectamente gracias a la maravillosa inmersión cultural en la que vivimos, pero que no deja de ser una muy buena convención con una interesante historia.

Precisamente de eso os quiero hablar hoy, de los días y sus 24 horas.

La necesidad de dividir el día

La única división natural de los días, tal y como nos los ofrece la naturaleza, es el día y la noche. Podemos asumir que esa división, que tanto afecta a las dinámicas de la naturaleza, es algo que el ser humano ha tenido interiorizado desde que comenzó a pisar la Tierra. El particular recorrido del Sol por el cielo hace que, consistentemente, llegue al punto más alto justo a mitad de cada día. Ese punto tan característico marcó la segunda gran división de la parte diurna del día, quedando el día divido en cuatro partes fundamentales: la mañana, cuando el Sol ascendía; el mediodía, cuando el Sol estaba en su punto más alto; la tarde, cuando el Sol descendía, y la noche, cuando el Sol estaba ausente.

Esta división, posiblemente, sirvió para marcar ciertas pautas de cooperación en los primeros grupos humanos, aunque definitivamente fueron clave cuando surgieron las primeras sociedades agrícolas. Era mucho mejor levantarse con la salida del Sol y aprovechar ese tiempo en el que no hacía tanto calor para trabajar la tierra, y así poder comer y reposar cuando las condiciones eran más complicadas.

Con los primeros asentamientos humanos y la aparición de las primeras civilizaciones, se incrementa la complejidad social. Las creencias se convierten en religiones más sofisticadas, las cuales requieren de una cierta estructura y de rituales más recurrentes. De esa necesidad de marcar el momento del día en el que una ceremonia iba a comenzar, surge una división del día en trozos de tiempo más pequeños.

Aunque no tenemos registros arqueológicos que lo confirmen, lo más probable es que las primeras mediciones del tiempo a lo largo del día se fundamentaban únicamente en la posición del Sol en los cielos. Posiblemente, unido a ciertas referencias del entorno o incluso a las sombras que distintos elementos proyectaban sobre el suelo, lo que permitía dotar de cierta consistencia a la medición. En China, Mesopotamia y Egipto, es probable que se comenzase a utilizar el gnomon4, a modo de reloj solar primitivo, hace unos 5 500 años, de lo que no queda registro debido a los materiales perecederos utilizados5.

Los primeros artefactos que tenemos registrados datan de hace 3 500 años, y fueron encontrados en Egipto. Por un lado, están los relojes solares tallados en piedra, cuyo funcionamiento únicamente necesita un gnomon que marcase la sombra, unas líneas talladas en la piedra y que el Sol hiciera su trabajo cada día. Por otro lado, para cuando el sol no estaba disponible, ya fuera en días nublados o por la noche, también aparecieron los relojes de agua.

Los relojes de agua tenían un funcionamiento mucho más sofisticado, aunque tremendamente intuitivo. El más antiguo del que tenemos constancia aparece descrito en una tumba egipcia del siglo XVI a. C. Hacía referencia a una gran vasija de piedra con un pequeño agujero cerca del fondo, y un segundo recipiente en la parte inferior con doce columnas con marcas espaciadas de forma regular en cada una de ellas. Este mecanismo permitía que, una vez que se llenara la vasija de agua, esta gotease de sostenidamente para rellenar el recipiente inferior. Las marcas de cada columna permitían medir el tiempo que había pasado desde el momento en el que se rellenó la vasija de piedra, al margen del momento del día que se tratase.

¿Y por qué tenía 12 columnas con marcas? Porque las noches a lo largo del año no duraban lo mismo, por lo que tenían una columna que se utilizaba cada mes. De esa manera, podían dividir la noche en el mismo número consistente de horas. Las horas no siempre duraban lo mismo, pero las noches siempre tenían el mismo número de horas, lo que, de nuevo, podía ser utilizado para realizar los ritos y sacrificios en momentos concretos de la noche.

¿Por qué 24 horas?

A pesar de que el sistema decimal se ha impuesto como la norma en el mundo, esto no siempre fue así. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones han tenido varios sistemas con distintas bases numéricas, que solían utilizarse con distintos fines. En Babilonia era muy común el sistema de base 60, mientras que a los karosti (India) y a los chumash (California) les bastaba con un sistema de base 4. Mayas y aztecas son conocidos por su particular sistema de base 20, y los romanos coqueteaban con sistemas numéricos de base 5, 10 y 12.

Pero basta con pararse a mirar en las primeras regiones que comenzaron a medir las horas del día para encontrar una respuesta6. Tanto en Mesopotamia como en Egipto estaba generalizado el sistema numérico de base 12. Entre las hipótesis que pudieron contribuir a la elección de este número se barajan los 12 ciclos lunares que, más o menos, constituyen un año natural, así como las doce falanges que se pueden contar con el dedo pulgar de cada mano.

La importancia de este número fue lo que llevó a dividir la parte diurna del día en doce horas de igual duración, tal y como se muestra en las doce divisiones de los relojes solares que se han conservado. Para equiparar la noche como segunda parte fundamental del día, se dividió también la noche en doce partes iguales, aunque se reservó una hora para el atardecer, otra para el amanecer y las diez restantes para la noche oscura.

Esto lo sabemos gracias a escritos que detallaban el funcionamiento del merjet, un reloj que permitía medir las horas nocturnas mediante el tránsito de diez estrellas de referencia7. En el Museo de Ciencias de Londres se conserva un ejemplar egipcio del siglo VI a. C. Consiste en un palo de madera con una plomada que, junto a unos puntos de observación en los templos, servía para seguir el paso de diez estrellas por un meridiano preestablecido. Según los textos, hacían falta dos individuos y dos merjets para poder realizar las mediciones.

Esta división del día en 24 horas, que surgió en Egipto, fue heredada por la Antigua Grecia y el mundo helenístico, donde las herramientas de medición obtuvieron sustanciales mejoras tecnológicas, especialmente en lo relativo a los relojes de agua, llamados clepsidras por los griegos. Ya no solo tenían capacidad de adaptarse con distintas varas de medida para cada mes, sino que permitían cambiar el volumen de agua de forma diaria, logrando una división más eficaz durante todos los días del año.

La estandarización de la hora

En la Antigua Grecia, como herencia de Egipto, las horas tenían una duración variable a lo largo del año. Las horas diurnas eran más largas en verano y más cortas en invierno, pero siempre 12 de forma consistente. Lo mismo se aplicaba a las noches, que tenían horas más largas en invierno y más cortas en verano, pero 12 en cualquier día del año.

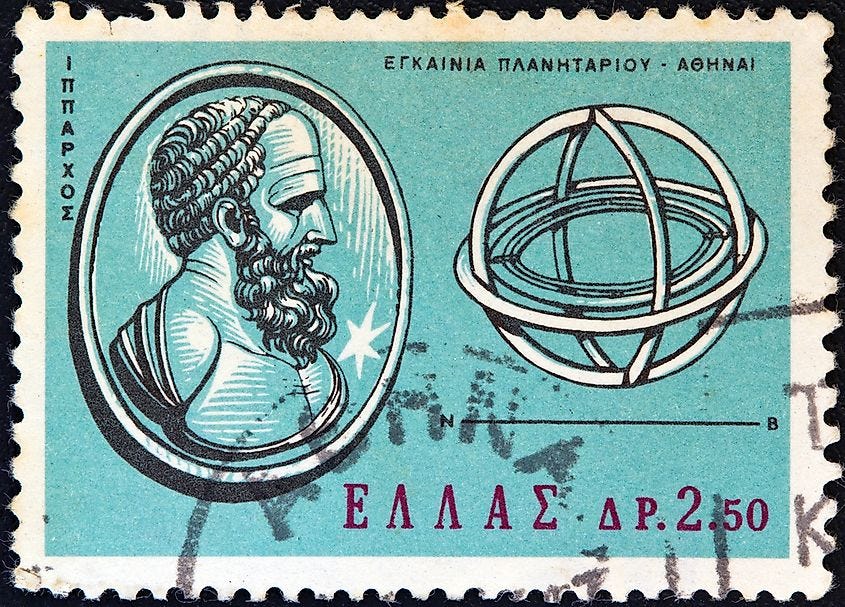

Hiparco de Nicea fue el primero en plantear que las 24 horas del día deberían durar lo mismo por el día y por la noche, e igual todos los días del año. Para ello, planteo que se tomase como referencia la duración de las horas en los equinoccios, cuando el día y la noche tienen la misma duración.

El marco teórico se complementó con los avances griegos en el campo de la geografía, gracias a los que cada uno de los 360 grados en los que se dividió la Tierra, se dividieron a su vez en 60 partes minutae primae y 60 partes minutae secundae. Estos primeros minutos y segundos minutos pasaron a denominarse minutos y segundos, los cuales también se incorporaron como subdivisiones de las horas del día.

A pesar de tener una forma de medir el tiempo también definida, la práctica mecánica era mucho más limitada. Es cierto que los sistemas de medición que desarrollaron los griegos permitían mucha mayor exactitud que los que habían utilizado los egipcios, pero aún distaban de ser baratos y prácticos. Por esta razón, el tiempo de cada día se continuó midiendo con relojes solares, unos mecanismos que se podían construir fácilmente a gran escala y que, además, cada persona podía tener a su disposición a un bajo coste.

Con la aparición de los primeros relojes mecánicos en Europa en el siglo XIV, se pudo recuperar todo el desarrollo teórico de Hiparco y el resto de griegos y llevarlo a la práctica. Inicialmente, combinaban parte de los conocimientos adquiridos con los relojes de agua junto a otros mecanismos como péndulos, pesas y ruedas dentadas. Como resultado, fue posible construir en la torre de múltiples iglesias góticas relojes astronómicos, como este de la catedral de Wells, en Inglaterra, de 1392.

Este reloj tiene la misma particularidad que el primer reloj con el que he comenzado el artículo de hoy, el de la Torre dell'Orologio. Ambos relojes miden las 24 horas del día, y no 12 como los relojes actuales. Con estos relojes, que pocos siglos después caerían en desuso, se puede entender mejor una última cuestión. Si históricamente siempre se ha dividido la noche en 12 horas y el día en doce horas, ¿por qué comienza las 24 horas del día a mitad de la noche y no al amanecer o al atardecer?

Igual que Hiparco tomó como referencia las horas de los equinoccios para definir la duración de una hora, los nuevos relojes mecánicos tenían que tomar como referencia una hora que fuera consistente a lo largo de todos los días del año. Ese momento, inigualable por ningún otro momento del día, era el momento en el que el sol alcanzaba su punto más alto. Siempre, un día tras otro, ese momento marcaba la mitad de la parte diurna del día, por lo que era de recibo asignarle también la mitad de las 24 horas de día: las 12 del mediodía.

Por si esto fuera poco, en los relojes de 24 horas ese momento también está situado en la parte inferior del reloj, que también se puede interpretar con el sur que marca el sol a mediodía en el hemisferio norte. ¿Qué más se puede pedir?

Por petición popular, os dejo por aquí un botón para procrastinar, por si os pillo aburridos. Cada vez que pulséis en él, os llevará a un mapa distinto de los más de 1100 que tiene el catálogo.

Si te gusta lo que lees, no dudes en suscribirte para recibir un correo con cada nuevo artículo que se publique.

Aquí pondría de la mañana, ya que en España solemos considerar que la mañana se alarga hasta la hora en la que comes. La tarde es todo lo que viene después. Me consta que no en todo el mundo es así.

Sé que a alguno le interesa la comida, así que confirmo que comí bien: una buena ración de lagarto ibérico. Por si hay dudas, el lagarto es un corte de carne de cerdo, nada que ver con reptiles.

En líneas generales, odio llegar tarde.

El gnomon hace referencia a la parte del reloj solar que proyecta la sombra. Vamos, el palo.

El más antiguo del que hay constancia fue hallado en Taosi, China, y data del 2300 a. C.

En China se comenzó a medir el tiempo más o menos a la vez que en Mesopotamia y Egipto, pero estas dos últimas fueron las que tuvieron una influencia directa en Grecia y, como consecuencia, en todo Occidente.

En realidad, esto es bastante más complejo. Originalmente, los egipcios dividieron el firmamento en 36 decanos o grupos de estrellas que circulaban por el cielo a lo largo de un día completo, tomando para cada uno una estrella de referencia. 18 de esas 36 estrellas de referencia se utilizaron para la noche, aunque luego el conjunto de estrellas de referencia se redujo a 24 durante el Imperio Nuevo (aproximadamente en 1500 a. C.).

Como siempre, interesantísimo!, gracias

De cada cotidianidad, se puede sacar mucha historia.