Zonas horarias: la estandarización del tiempo

Newsletter #109 – 2025/03/18

Este artículo forma parte de una trilogía sobre el tiempo. Aquí puedes consultar todas las partes:

Buen martes a todos,

La semana pasada os hablaba de cómo se estableció la división del día en 24 horas. Al final del artículo, queda bastante claro cómo llegamos a esa particular división, y cómo el sol, en su punto más alto, marcaba las 12 del mediodía. Pero, en cada ciudad y pueblo del mundo, las 12 del mediodía acontecen en un momento muy concreto que únicamente comparten las localidades que se encuentran en el mismo meridiano.

¿Estoy afirmando que cada población tenía su propia hora local? Sí, tal cual. Aquí os dejo una tabla publicada en 1857 que muestra la hora local de 102 ciudades estadounidenses comparada con el mediodía en Washington D. C.

En 1857, cuando en Washington el reloj marcaba las 12:00, los relojes de Baltimore, a 56 kilómetros de distancia, marcaban las 12:02. No había sincronía entre ambas ciudades, pero la verdad es que tampoco hacía falta.

Hoy vamos a recorrer la historia de cómo pasamos de este sindiós a la estandarización mundial de la hora.

La estandarización nacional

Hasta la llegada del siglo XIX, cada ciudad operaba de forma totalmente independiente. Todos los eventos tenían un carácter puramente local, y no importaba la hora que pudiera ser en cualquier otro lugar. Si el cura llamaba a la misa de las 10:00 de la mañana, bastaba con que lo supiera la gente que vivía en torno a esa iglesia. Si había un pregón planificado, con seguir la hora del ayuntamiento era más que suficiente.

Los viajes entre poblaciones eran algo extraordinario y, por lo general, algo que únicamente hacían de forma regular las clases más altas. Precisamente estas personas eran las únicas que tenían a su alcance el lujo de llevar un reloj de bolsillo1, con el que controlar la hora durante los largos trayectos que les separaban de su destino. Estos relojes, de por sí, se retrasaban varios minutos cada día, así que estaban acostumbrados a tener que sincronizarlos frecuentemente. Por eso, cuando llegaban a su destino, no tenían más que sincronizar la nueva hora local, en muchos casos sin plantearse siquiera esa diferencia entre origen y destino.

En el siglo XIX, la tecnología cambió esta realidad. El 27 de septiembre de 1825 se inauguró la primera línea de tren que conectaba las minas cerca de Shildon, con Stockton y Darlington, en el noreste de Inglaterra. El primer objetivo del ferrocarril fue abaratar costes de transporte de mercancías pesadas, principalmente el carbón, aunque pronto proliferaron los servicios para pasajeros. Los trayectos que antes llevaban días, en cuestión de décadas, pasaron a tomar únicamente horas.

Al otro lado del océano, el 24 de mayo de 1844, Samuel Morse demostró públicamente cómo era capaz de comunicar en tiempo real Washington con Baltimore, gracias a su nuevo invento: el telégrafo. Esas dos ciudades, a pesar de sus dos minutos de diferencia, se sintonizaban por primera vez. La comunicación a distancia, que hasta ese momento había estado limitada a cartas y mensajes que requerían alguien que las transportase, pasaba a ser inmediata.

A pesar de que el telégrafo trajo la comunicación en tiempo real entre dos puntos con distintas horas locales, el ferrocarril fue lo que impuso la necesidad de un cambio. Con un medio de transporte en creciente demanda, y un número de líneas limitadas por las que transcurrían cientos de trenes cada día, pronto se hizo evidente la urgencia de una hora estandarizada que permitiera un uso eficiente de la infraestructura.

En 1840, Great Western Railway se convirtió en la primera compañía en establecer una hora centralizada en toda su red, tomando como referencia la hora local de Londres, que a su vez estaba establecida por el Real Observatorio de Greenwich. La Railway Clearing House se sumó a esta práctica en 1847, y un año más tarde todas las compañías de tren de Gran Bretaña ya usaban la hora del meridiano de Greenwich.

Durante las décadas posteriores, cada vez más organizaciones comenzaron a utilizar la hora de Greenwich, pero curiosamente se mantenía la hora local como la legalmente aceptada2. Esto cambió en 1880, con la aprobación de la Definición del Tiempo. Esta nueva ley establecía que la hora de Greenwich sería de ese momento en adelante la legal en toda Gran Bretaña, y la hora de Dublín la legal en toda Irlanda, exactamente 25 minutos y 21 segundos por detrás de la hora de Greenwich.

El Imperio Británico también estandarizó la hora utilizada por los trenes en todas sus colonias. El primer lugar fue Nueva Zelanda, donde cada isla tomó una hora de referencia distinta en 1868. En la India, por su gran extensión, se establecieron dos horas de referencia, la de Calcuta y la de Bombay. Curiosamente, para evitar discrepancias, las compañías de ferrocarril decidieron tomar una hora intermedia, la de Madrás, la cual se convertiría en precursora de la hora oficial de la India después de la independencia.

El resto del mundo vio como las empresas de ferrocarril y de telégrafos tomaban como referencia una hora nacional, generalmente la de la capital, y esta se convertía en la hora de facto del territorio. En 1852, los Países Bajos establecieron la hora de Ámsterdam como oficial, teniendo que aparecer en todos los telégrafos enviados. En Francia, la cosa fue mucho más lenta, ya que la hora de París no se estableció como oficial hasta 1891.

La estandarización internacional

Con el problema nacional solucionado, aparecía el problema internacional. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas de estandarización cada vez se hacían más evidentes. No por el problema de cantidad de horas locales distintas, puesto que estas se habían minimizado notablemente con la estandarización nacional, sino por las diferencias difíciles de memorizar que existían entre cada país. París estaba 9 minutos y 21 segundos por delante de Londres, Bruselas 8 minutos y 9 segundos por delante de París, y Ámsterdam 2 minutos y 2 segundos por delante de Bruselas3. Todo un engorro para los telegrafistas y los viajeros en tren.

El primero en plantear una solución fue el matemático italiano Quirico Filopanti, quien introdujo la idea de establecer 24 zonas horarias en su libro Miranda! en 1858. Cada zona estaría delimitada por dos meridianos separados quince grados entre ellos, con una diferencia de una hora entre una zona y la contigua. Filopanti, como buen italiano, estableció como zona central la que se situaba en torno al meridiano de Roma, el cual consideró como meridiano 04. Además, también planteaba la necesidad de una hora universal para usarse en comunicaciones telegráficas y cuestiones astronómicas.

A pesar de que el trabajo de Filopanti fue el de un auténtico visionario, la verdad es que no marcó tendencia per se, ya que su obra fue totalmente ignorada y únicamente rescatada muchos años después. En 1876, el canadiense-escocés Standford Fleming propuso un sistema semejante. Este también consistía en 24 franjas horarias separadas una hora entre sí, aunque a cada una le asignó una letra y marcó como zona central a la que se establecía en torno al meridiano de Greenwich. Esta hora se correspondería con la hora universal, a la que Fleming llamó hora cósmica.

A diferencia de Filopanti, quien tan solo dejó la idea abandonada en un libro, Fleming escribió para múltiples periódicos, e incluso publicó dos artículos que presentó ante la comunidad científica en Toronto en 18795. Uno de los dos artículos estaba por completo dedicado a las razones por las que se debía elegir a Greenwich como el meridiano de referencia, donde también definió la importancia del meridiano 180 o antimeridiano como la línea de cambio de día6.

Con Fleming como precursor, pero con la necesidad de muchos países por solucionar el problema, en octubre de 1884 tuvo lugar la Conferencia Internacional del Meridiano. Los 26 países que participaron tenían claro que el consenso era necesario, así que las reuniones se centraron en determinar cuál debía ser el meridiano de referencia. Francia fue el mayor opositor a la propuesta de Greenwich, no por querer imponer el meridiano de París, sino porque interpretaba que ese meridiano tenía que tener un carácter tan neutral como tenía el metro para medir. La delegación francesa propuso que el antimeridiano fuera el de referencia, aunque fue rechazado por su poca utilidad. Primaba la necesidad de garantizar la continuidad del día en las cartas náuticas, lo cual se podía conseguir mucho mejor con el meridiano de Greenwich, tal y como ya había expresado Fleming en uno de sus artículos.

Diez años más tarde, Estados Unidos, Canadá y múltiples estados europeos ya habían adoptado las nuevas zonas horarias. El resto de los países siguieron los mismos pasos, aunque cada cual a su ritmo. España, hasta el año 1900, mantenía múltiples horas oficiales, incluso en la red ferroviaria, donde únicamente primaba la hora local de la ciudad más importante. Esto se normalizó por fin el 1 de enero de 1901, cuando Madrid tuvo que adelantar sus relojes 14 minutos y 44 segundos para adecuarse al horario del meridiano de Greenwich.

El resultado final y algunas excepciones

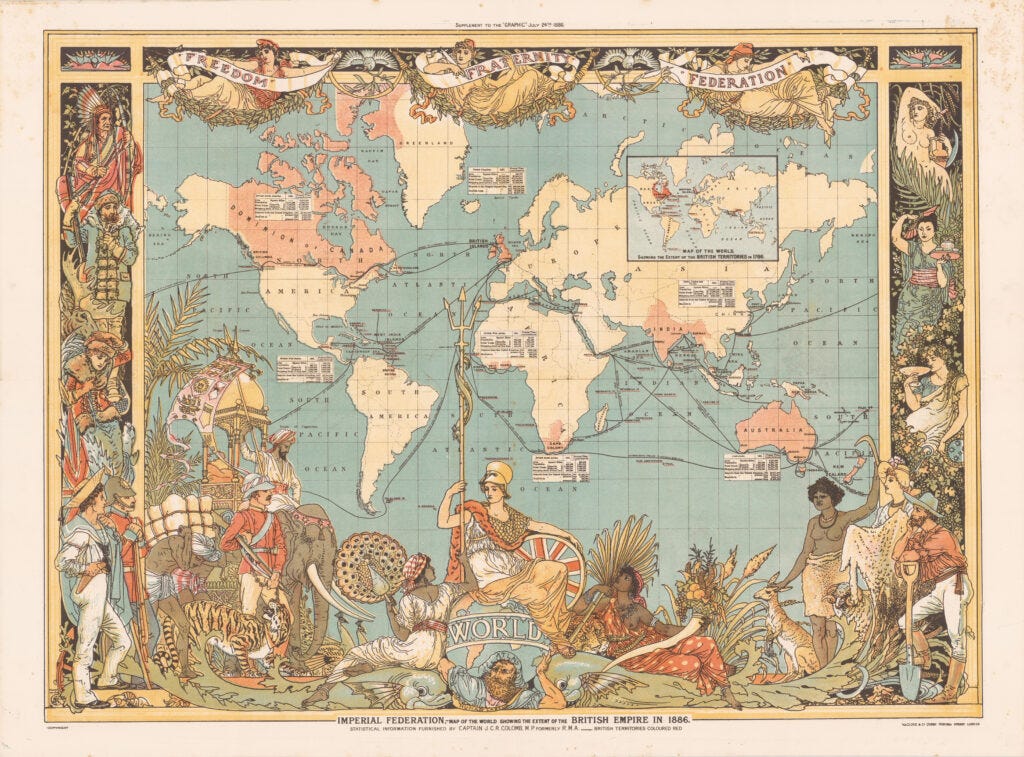

En 1928, la mayor parte del mundo ya había adoptado las nuevas zonas horarias acordadas en la Conferencia del Meridiano de 1884. Este mapa de la época muestra cuál era la situación.

En rosa y azul se muestran los países que habían adoptado las zonas horarias que les correspondían. En morado están las regiones que optaron por diferenciarse únicamente en 30 minutos de su zona vecina, como es el caso de Irán, India, Venezuela o Indonesia. En amarillo se muestran las regiones que todavía utilizaban su hora local y en gris los países que no mantenían una hora oficial.

Este mapa, como es esperable, ya muestra claras adaptaciones sobre los husos horarios7. La mayoría de los países optaron por mantener la zona horaria que mejor se adaptaba a su territorio, aunque algunos territorios excedieran alguno de los meridianos delimitantes. Los más grandes, como Estados Unidos, Rusia o Canadá, se vieron obligados a establecer múltiples zonas horarias para garantizar que todo el país tenía en cada momento una hora del día que tuviera sentido y no se desfasara en exceso de su hora local.

En 1940, la Segunda Guerra Mundial trajo un cambio a Europa que aún se conserva hasta el día de hoy. La Alemania Nazi, al invadir Países Bajos, Bélgica y Francia, impuso su zona horaria acorde con la que se utilizaba en Berlín. España, ante la premisa de mantener la misma hora que Francia, también cambió poco después su zona horaria para equipararse al resto de Europa. La Segunda Guerra Mundial terminó, Alemania fue derrotada, pero Francia, Países Bajos, Bélgica y España mantuvieron la nueva zona horaria.

Cambios como este continuaron ocurriendo por todo el mundo. En 1956, Rusia optó por consolidar las zonas horarias de sus regiones más septentrionales, de tal modo que de una zona a otra se saltaban dos horas y no solo una. China, inicialmente adoptó cinco zonas horarias para cubrir su extenso territorio, pero al final de la guerra civil china, en 1949, se estableció en todo el territorio controlado por el Partido Comunista el horario de Pekín, con la excepción de Sinkiang y el Tíbet. El Tíbet terminó adoptando el horario de Pekín, pero Sinkiang mantiene una interesante dualidad entre la hora oficial, de Pekín, y la hora local que utilizan los uigures.

Hay algunos casos de países que han optado por horas intermedias. Es el caso de la India, que mantuvo la zona horaria ajustada a Madrás, la cual se separa 4 horas y media del horario de Greenwich. Nepal, tras su independencia, también mantuvo esa hora, hasta que un decreto en 1986 decidió adelantar los relojes 15 minutos. En algunas ocasiones se ha afirmado que esto se hizo para que el país viviera 15 minutos por delante de su vecino, aunque la justificación oficial fue que esta hora se adecuaba mejor a la hora local de Katmandú.

Venezuela también ha coqueteado con una zona horaria intermedia en varios momentos de la historia. La primera vez fue entre 1912 y 1964, ante la premisa de que el país estaba perfectamente dividido entre dos zonas horarias y tenía sentido adoptar una intermedia. El cambio a una zona horaria estándar se realizó tras un estudio de Electricidad de Caracas, el cual afirmaba que se ahorraría una cantidad sustancial de energía. En 2007, Hugo Chávez firmó de nuevo una ley para volver a la zona horaria anterior, que estuvo en vigor hasta que Nicolás Maduro se vio obligado a cambiarlo de vuelta debido al incremento en el gasto energético.

Y hablando de gasto energético, tan solo me queda un tema pendiente: el horario de verano. De ello hablaré la semana que viene, y así terminaré la trilogía que empecé la semana pasada hablando de las 24 horas del día.

Por petición popular, os dejo por aquí un botón para procrastinar, por si os pillo aburridos. Cada vez que pulséis en él, os llevará a un mapa distinto de los más de 1100 que tiene el catálogo.

Si te gusta lo que lees, no dudes en suscribirte para recibir un correo con cada nuevo artículo que se publique.

El reloj de bolsillo aparece en Francia en el siglo XVI y, hasta finales del siglo XVIII, se construían a mano, de ahí su elevado precio. Cuando la producción comienza a abaratarse, primero se populariza entre marineros, dada la importancia de un reloj para la navegación. Hasta la segunda mitad del siglo XIX no se comienzan a abaratar los costes y empiezan a ser más populares entre las clases medias.

En realidad, no hubo legislación que marcase la hora local como legal, pero sí que hubo un juicio en 1858 que estableció la jurisprudencia. Si os aburrís, podéis leerlo aquí: Curtis v. March (PDF).

Aquí os dejo una web con información sobre la hora que estaba fijada en cada país antes de la estandarización internacional.

Meridianos 0 ha habido muchos en la historia de la cartografía. El de Roma fue utilizado en Italia, aunque no fue especialmente popular. De hecho, cuando Filopanti publicó Miranda! Italia no estaba aún unificada, y la hora local de Roma apenas se usaba en los Estados Pontificios.

El meridiano 180, en las antípodas del meridiano de Greenwich, divide dos zonas horarias con una diferencia de 24 horas entre sí. O lo que es lo mismo, un día entero.

He evitado mencionar los husos horarios en todo el texto, pero aquí los introduzco una única vez. Un huso horario es la región que está determinada por los dos meridianos de delimitan una hora marcada. Una zona horaria es la adaptación de ese marco teórico a la realidad. Dicho de otro modo, una zona horaria está compuesta por todas las regiones que comparten exactamente la misma hora.

Miguel, vaya tela la historia de cómo pasamos del caos de las horas locales a la obsesión por la sincronización. Me gusta cómo lo has contado. Lo de los 14 minutos y 44 segundos de Madrid en 1901 me ha parecido una joyita. Con ganas de ver cómo rematas la trilogía con el horario de verano.

Súper interesante Miguel, me dejas con muchas ganas de ver como cierras esta trilogía! 🤓