El horario de verano

Newsletter #110 – 2025/03/26

Este artículo forma parte de una trilogía sobre el tiempo. Aquí puedes consultar todas las partes:

Buen miércoles a todos,

Hace unas semanas pensé que, aprovechando el mes de marzo, sería buena idea hablar del horario de verano y contar un poco la fascinante historia que esconde. No suelo ser una persona que planifique con mucha antelación los textos, pero sí que me gusta estructurarlos antes de empezar a escribir para que tengan sentido. En cuestión de 30 minutos me percaté de que era imposible contar lo que quería sin escribir un texto demasiado extenso para este formato. Esa es la razón por la que hace un par de semanas comencé una trilogía sobre el tiempo hablando de los días de 24 horas, que continué la semana pasada con las zonas horarias, y termino hoy con este artículo sobre el horario de verano.

Las zonas horarias fueron maravillosas para adaptarse a un mundo cada vez más interconectado y facilitaron la coordinación de actividades entre localidades distantes entre sí. Inicialmente, tan solo era útil para la red ferroviaria y los telégrafos, pero pronto también sirvió para planificar las emisiones de radio y televisión.

A pesar de su parte beneficiosa, inevitablemente impactó en el conjunto de la sociedad. El ser humano había adaptado su vida a la luz solar y, en cuestión de décadas, el día había dejado de estar dictado por el astro rey y pasaba a estar sujeto a la arbitrariedad de 24 horas que, de algún modo, forzaron otra forma de entender el tiempo.

El origen del horario de verano

La industrialización cambió el mundo. Por mil y una razones que tardaríamos días en enumerar, pero, entre otras, introdujo la necesidad de imponer horarios a los trabajadores. En realidad, esto no fue uno de los primeros efectos, ya que llevó décadas de luchas proletarias para que las fábricas no estuvieran en funcionamiento de sol a sol, sino con unos horarios establecidos, con algo de tiempo libre a lo largo de la semana1.

Esos horarios comenzaron a establecer unas interesantes rutinas en los trabajadores de las fábricas. Los agricultores aún comenzaban su día con la salida del sol, fuera la hora que fuera, pero los obreros se ceñían al horario preestablecido de su jornada laboral. Durante gran parte del año esto le hacía levantarse con la salida del sol, pero en los meses más cercanos al solsticio de verano podía llegar a levantarse muchas horas después del amanecer. Su rutina, como la del agricultor, orbitaba en torno al trabajo; sin embargo, el horario de trabajo ya no se regía por las horas de sol.

![r/MapPorn - Sunset/Sunrise times in Europe Summer/Winter [OC] r/MapPorn - Sunset/Sunrise times in Europe Summer/Winter [OC]](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!sQ1J!,w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fa011f3ad-2f2f-44f8-91fd-00aee294f042_2382x1804.png)

El primero en exponer este problema formalmente fue el entomólogo George Hudson. Nació en Inglaterra en 1867, pero se instaló definitivamente en Nueva Zelanda en 1881, donde se dedicó en su tiempo libre a coleccionar insectos. Hudson dedicaba a ese hobby todo el tiempo de luz del que disponía después del trabajo en la oficina de correos de Wellington, lo cual le generaba una gran frustración en verano, cuando observaba cómo se desperdiciaban un puñado de horas antes de entrar a trabajar, de las cuales no podía disfrutar por la tarde.

Esto le llevó a presentar un artículo en 1895 en el que propuso establecer un cambio en los equinoccios que adelantase los relojes dos horas en todas las regiones que se encontraran en latitudes superiores a los 30 grados2. En su propuesta intentaba explicar cómo ese cambio de hora durante seis meses al año podría mejorar la vida de muchos ciudadanos, ya que tendrían claridad para poder disfrutar de la jardinería, el ciclismo o cualquier otra actividad al aire libre. Como suele suceder con muchos pioneros, su propuesta no llegó a ningún lugar, y principalmente recibió mofas cuando lo expuso ante la Royal Society de Nueva Zelanda.

Tiene sentido que la primera propuesta tuviera lugar en Nueva Zelanda, sobre todo si tenemos en cuenta que fue el primer país en adoptar las zonas horarias y dejar aparcada la hora local. Pero pronto se alzaron más voces en el resto del mundo, como fue el caso de William Willett. Este constructor inglés era un apasionado del golf, y detestaba profundamente observar cómo sus compañeros dormían horas después de la salida del sol, mientras que él veía cómo las noches de verano llegaban antes de que saciara sus ganas de jugar al golf.

Willett formalizó su idea en un artículo publicado en 19093. La propuesta era distinta a la de Hudson y, a mi parecer, mucho más interesante. Consistía en adelantar progresivamente los relojes durante los cuatro domingos de abril, 20 minutos cada domingo, de tal modo que todo el mundo pudiera disfrutar de 80 minutos más de luz por las tardes durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Durante el mes de septiembre se atrasarían los relojes otros 20 minutos, volviendo así al horario habitual.

Entre todas las consideraciones de su artículo, también aparecía por primera vez el aspecto económico. La propuesta incluía un total de 210 horas de sol que la gente normalmente gastaba en la cama, por 210 horas de sol que la sociedad podría aprovechar. Sus cálculos, que no detallaba, se elevaban a un ahorro total de dos millones y medio de libras entre toda la población de Gran Bretaña e Irlanda. Ese dinero se ahorraría en energía eléctrica, en gas e incluso en el uso de velas por parte del conjunto de la sociedad4.

El ahorro de energía y la imposición del horario de verano

Las propuestas de Hudson y Willet no llegaron a implementarse, pero sí que lograron establecer un debate que se llevó a las cámaras representativas de múltiples países. Port Arthur y Fort William, en la provincia canadiense de Ontario, fueron las primeras localidades en efectuar cambios horarios en verano, llevados a cabo en 1908. Hubo otras pequeñas poblaciones que les siguieron los pasos en los años siguientes, pero no consiguieron influenciar como para cambiar la política nacional al respecto.

La Primera Guerra Mundial fue el auténtico detonante para que se implementara por primera vez el horario de verano en varios países. Como bien había apuntado Willet en su artículo, había un gasto energético asociado a pasar un puñado de horas del día en la cama, ya que implicaba tener que emplear velas, gas y carbón para mantener la luz con la caída de la noche. Precisamente, un ahorro de carbón fue la justificación que utilizaron el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro para establecer por primera vez el horario de verano el 30 de abril de 1916.

A pesar de encontrarse en el bando enemigo, muchos otros países siguieron los pasos de las potencias centrales. En el mismo 1916, casi la totalidad de Europa se unió a ese ahorro energético, incluyendo Francia, Italia, Polonia o el Imperio Otomano. Un año más tarde también se unieron Rusia, España y Rumanía. La guerra terminó en 1918, y con ella la presión sobre el posible coste energético de no implementar el horario de verano. Por supuesto, en un mundo sin ninguna entidad supranacional de peso, cada país decidió continuar por su cuenta.

En Estados Unidos se había planificado establecer el horario de verano en 1918, pero el fin de la guerra limitó su implantación, así que esta estuvo supeditada a cada uno de los estados de la unión. Como no podía ser de otro modo, esto resultó en un sistema innecesariamente complejo, con algunos estados ignorándolo por completo, otros abrazándolo y los más creativos con un sistema mixto. Ese fue el caso de Nueva York, que en un intento de contentar al sector primario y a la industria, optó por adelantar los relojes en la ciudad de Nueva York, pero mantener el horario en las zonas rurales del estado.

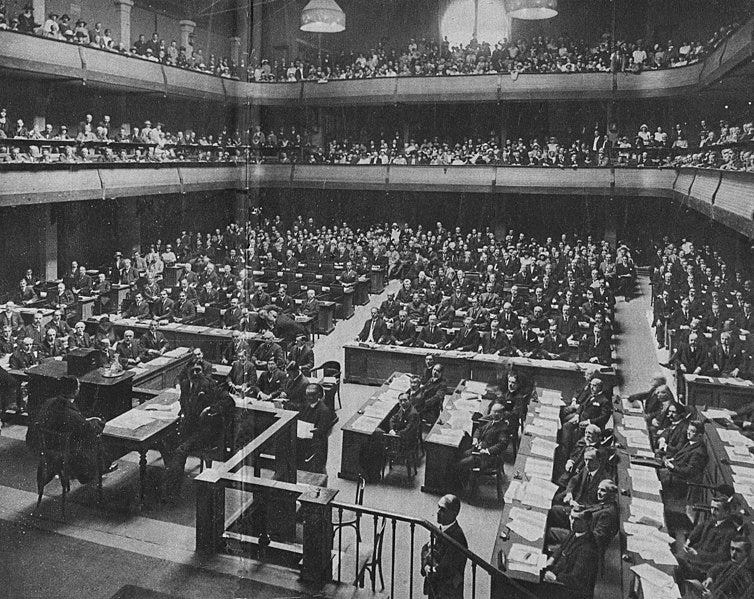

Europa transformó su diversidad en una diversidad de políticas sobre el cambio de horario. Más de diez países decidieron abolirlo con el fin de la guerra, aunque una mayoría lo mantuvo durante más años. Los que continuaban cambiando los relojes cada primavera y otoño, además, no lo hacían siempre en los mismos días, lo que comenzó a ocasionar múltiples problemas de coordinación internacional. Por esta razón, la reunión del 29 de agosto de 1923 de la Sociedad de las Naciones tuvo este tema en el orden del día5.

Tras haber conseguido lograr que los países adoptaran las zonas horarias, esta nueva idea de los cambios de horario para el verano podía poner una vez más en jaque la cooperación internacional6. Hasta diecisiete países expusieron sus distintas posturas, todas ellas variadas y sin ningún tipo de compromiso, aunque sí que se llegó a la conclusión de que sería beneficioso para todos establecer unas buenas prácticas. No se acordó lo que cada país debería hacer, ya que quedaba a discreción de cada uno, pero los países europeos sí que aceptaron avisar por anticipado a los países vecinos de sus planes y de, en la medida de lo posible, coordinar los cambios de hora con países vecinos en un momento acordado.

El periodo de entreguerras continuó con muchos países dejando de implementar el horario de verano, aunque la Segunda Guerra Mundial trajo de nuevo el horario de verano a gran parte del mundo. La idea del ahorro energético que podía proporcionar se había anquilosado en la sociedad y ningún país quería perder recursos en medio de la contienda más importante de la historia.

El presente y el futuro del horario de verano

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos países optaron una vez más por eliminar el horario de verano, pero un patrón se mantuvo a nivel internacional. Cada país continuó implementando el horario de verano cuando se determinaba de forma interna que había necesidad de establecer un ahorro energético, ya fuera por situación de guerra o de escasez. En Argentina se mantuvo hasta 1969, Estados Unidos estandarizó la diversidad de políticas estatales en 1966 y Europa abrazó de forma consistente el horario de verano a partir de la crisis del petróleo de 1973.

En los últimos años, cada vez son más países los que han ido abandonando el cambio horario de verano, dando como resultado el siguiente mapa de 2025.

En naranja aparecen Nueva Zelanda, parte de Chile y parte de Australia, las únicas tres regiones del hemisferio sur que aún mantienen el horario de verano. En el hemisferio norte, en azul, se muestra dónde se aplica, incluyendo toda Europa, Egipto, Israel, Cuba, Haití y gran parte de Canadá y Estados Unidos. Pero quizá lo más interesante del mapa es cómo muestra en gris claro todos los países que alguna vez a lo largo de la historia han aplicado el horario de verano, presentándose en gris oscuro todos los países donde nunca se ha establecido esta práctica. ¿No notáis un patrón? Eso es, nunca se ha aplicado en la mayoría de los países con latitudes bajas, ya que la variación estacional de la luz solar es mínima.

El debate aún se mantiene en prácticamente todos los países que aún mantienen el horario de verano. Con los cambios tecnológicos, el gasto energético asociado a la luz cada vez es menor, por lo que los potenciales ahorros energéticos son cada vez más difíciles de justificar7. Más difícil aún si ponemos al otro lado de la balanza el impacto que existe en la población por el cambio de hora dos veces al año.

Los últimos estudios arrojan datos no concluyentes sobre los efectos energéticos del cambio horario de verano. Un metaanálisis llevado a cabo por la Universidad de Stanford sugiere que el ahorro podría ser únicamente de un 0,34 %, frente al 5 % que venía barajándose décadas atrás. No solo eso, hay algún estudio regional, como el elaborado en el estado de Indiana, Estados Unidos, en 2007, que establece que el horario de verano no solo no redujo la factura energética, sino que la incrementó en un 1 %.

La Unión Europea tenía planificado abolir por completo el cambio horario en 2021, pero una pandemia hizo saltar todos los planes por los aires. La Comisión Europea ha preguntado a los distintos miembros por planes, pero de momento no hay ningún consenso vigente. España, el país que me afecta directamente, publicó en el Boletín Oficial del Estado que al menos hasta 2026 se seguirán ajustando los relojes cada último fin de semana de marzo y octubre.

En los últimos años, cada vez más países han optado por dejar de cambiar los relojes. Algunos países como Irán o Brasil han dejado de aplicar el horario de verano; otros, como Paraguay o Marruecos, han optado por mantener el horario de verano de forma permanente8. El caso de Marruecos es particular, ya que durante el mes de Ramadán se recupera el horario habitual, lo que hasta 2022 había sido considerado su horario de invierno.

Todo apunta a que en los próximos años cada vez serán más países los que dejen atrás los cambios de horario y, en cierto modo, apostaría que será una cosa del pasado en cuestión de un par de décadas. Quién sabe, quizá miremos atrás y pensemos en estas prácticas como un extraño ritual del siglo XX que nos costó quitarnos de en medio un puñado de décadas del siglo XXI.

Y hasta aquí, la particular trilogía sobre el tiempo. Espero que os haya gustado y os sirva para comentar algo este fin de semana, cuando en España cambiemos la hora una vez más para meternos en el horario de verano.

Este sábado toca una edición de los mapas del mes, prometo traeros alguno sobre zonas horarias que se me ha quedado en el tintero.

Por petición popular, os dejo por aquí un botón para procrastinar, por si os pillo aburridos. Cada vez que pulséis en él, os llevará a un mapa distinto de los más de 1100 que tiene el catálogo.

Si te gusta lo que lees, no dudes en suscribirte para recibir un correo con cada nuevo artículo que se publique.

La propuesta de las 8 horas aparece por primera vez en Australia y Nueva Zelanda para algunos trabajadores cualificados a mediados del siglo XIX, aunque no se comienza a normalizar para todos los trabajadores y en el resto del mundo hasta comienzos del siglo XX.

El impacto estacional en las horas de luz a lo largo del año es mayor cuanto más alejado se está del Ecuador. Por poner un ejemplo, Dublín tiene casi 17 horas de luz en el solsticio de verano y apenas 7 horas en el de invierno. El contrapunto puede ser Caracas, con 12 horas y media de luz en el solsticio de verano y 11 horas y media en el de invierno.

Aquí está el artículo de Willet, de muy recomendable lectura.

Sobre las velas, tengo que mencionar que Benjamin Franklin ya habló de un posible ahorro en velas en un artículo publicado en París a finales del siglo XVIII. Ese escrito no hablaba de un cambio en el horario, sino que buscaba concienciar a los lectores de la importancia de levantarse pronto. Por eso no lo he incluido en esta newsletter.

En este PDF podéis encontrar el resumen de la sesión. Es interesante ver los puntos de vista de los representantes de los distintos países. Por cierto, en esta sesión también se habló sobre el problema de los calendarios, ya que muchos países aún utilizaban el calendario juliano en vez del gregoriano.

Aunque en realidad, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron, evidentemente, una cuestión mucho más problemática respecto a la colaboración internacional.

No hay que olvidarse de que también se presume un menor gasto energético en calefacción y aire acondicionado con el cambio horario.

Lo que también puede considerarse un cambio de zona horaria.

Hola Miguel. Como siempre, una maravilla.

- ¿No había dicho algo Benjamin Franklin sobre las bondades de cambiar el horario, o son leyendas urbanas?

- No entendí muy bien el mapa de las puestas y salidas de sol, debo ser un burro. Veo unas franjas de colores que me resultan contraintuitivas. Debe ser que me lío con los efectos de latitud y longitud. Cualquier explicación será bienvenida.

- Por último, y como cartógrafo en jefe de Substack: ¿qué les dirías a baleares y gallegos sobre un posible abandono del cambio de hora? ¿Dónde nos deberíamos quedar?

Un abrazo

Siempre aprendiendo contigo Miguel. Pero como jubilado a tiempo completo , viviendo en Donosti , yo me quedaría para siempre con el horario de verano.